Descrizione

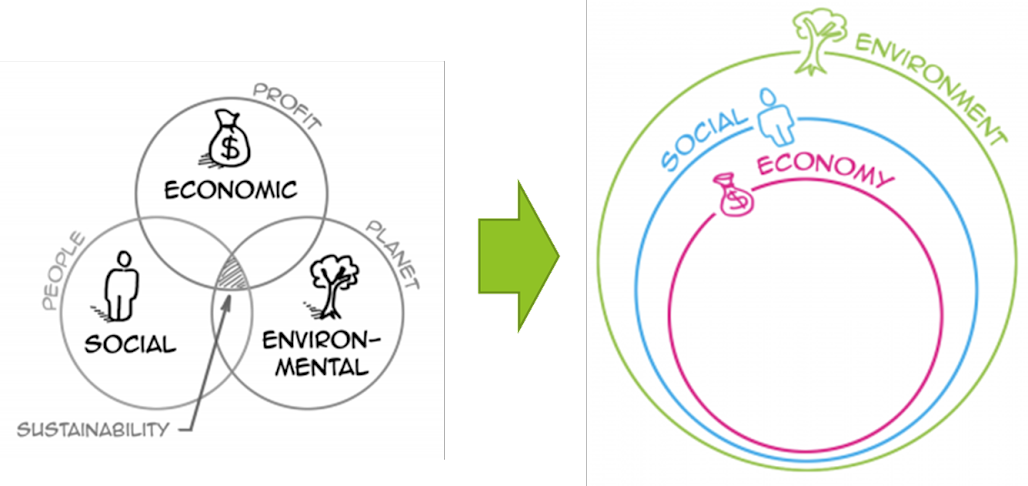

26/09/2023La più comune rappresentazione della sostenibilità è un’area di sovrapposizione di tre ambiti distinti (ambiente, società ed economia) e con aree indipendenti dalle altre; ciò equivale ad assumere, tacitamente, che ci sia una parte dell’economia non collegata al sociale né all'ambiente, una parte del sociale non collegata all'economia né all’ambiente e così via.

Oggi c’è un unanime consenso nell’affermare che le tre sfere sono in realtà interdipendenti e, soprattutto, che i sistemi sociali e i sistemi economici non possono esistere senza il sistema ambientale. Basti pensare che tutti gli input dell’economia di oggi sono dipendenti dall’energia e dalle materie provenienti dall’ambiente (es. dalla crosta terrestre per il petrolio o i minerali essenziali all’industria ad esempio per costruire pannelli fotovoltaici, dal suolo o dai mari o da altri ecosistemi per il cibo). Allo stesso modo è impensabile (ad oggi) che una qualsiasi comunità o gruppo di persone non sia totalmente indipendente dall’aria, dall’acqua e dal cibo prodotti da processi ecologici.

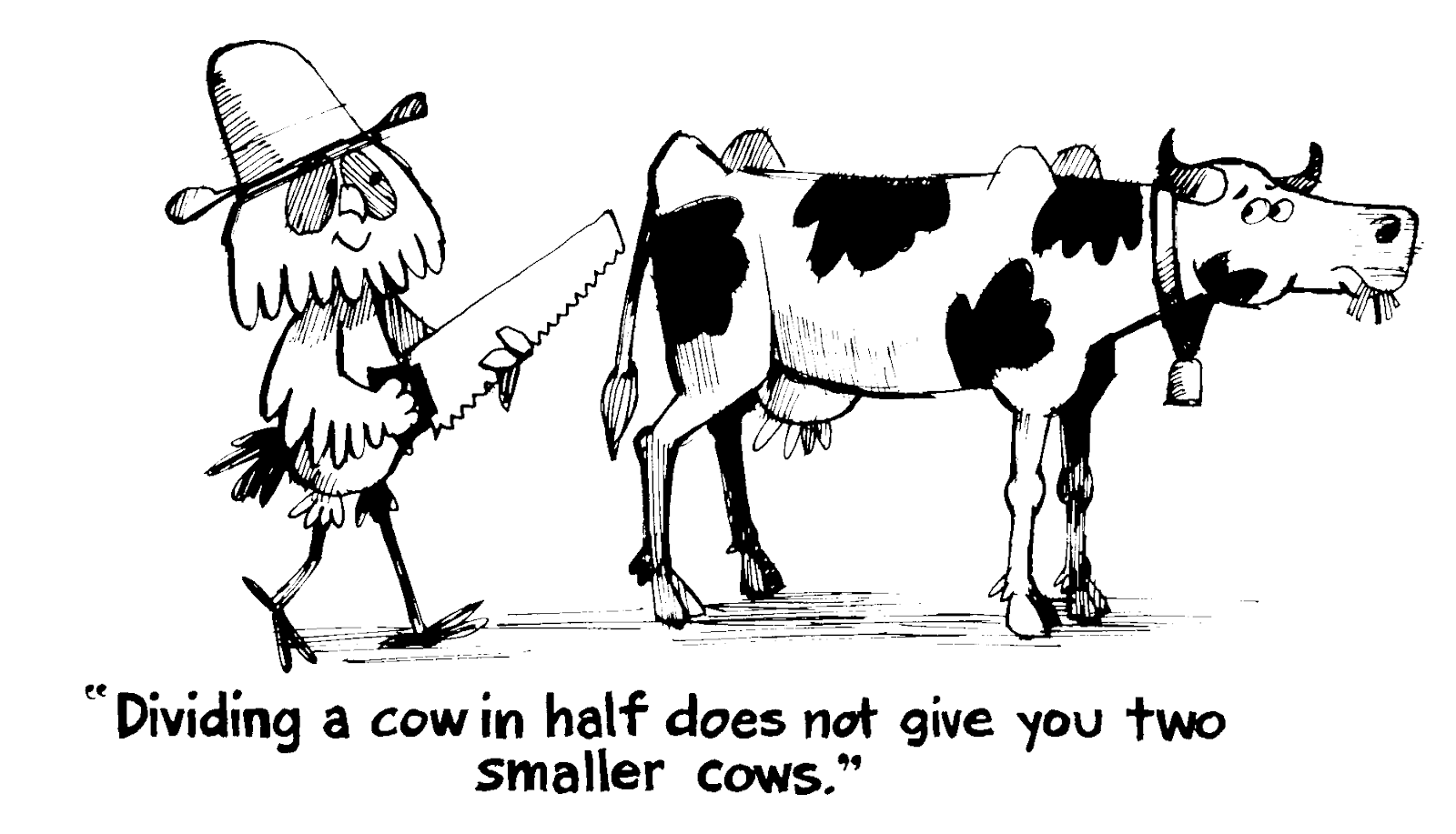

Le sfide ambientali del nostro tempo, come cambiamento climatico, consumo di suolo, spreco alimentare, perdita di biodiversità, inquinamento, accumulo di scarti e rifiuti, congestione del traffico urbano, sono “sfide sistemiche”, cioè connesse a problemi emergenti da sistemi complessi, spesso da sistemi di sistemi. La non-sostenibilità di attività umane o di sistemi sociali ed economici è dovuta, secondo Donella Meadows (autrice di Pensare per sistemi) ad “errori di sistema”. Per comprendere e gestire queste sfide è necessario saper riconoscere le interdipendenze (ad esempio tra attori, filiere produttive, sistemi sociali e risorse naturali) e le loro implicazioni.

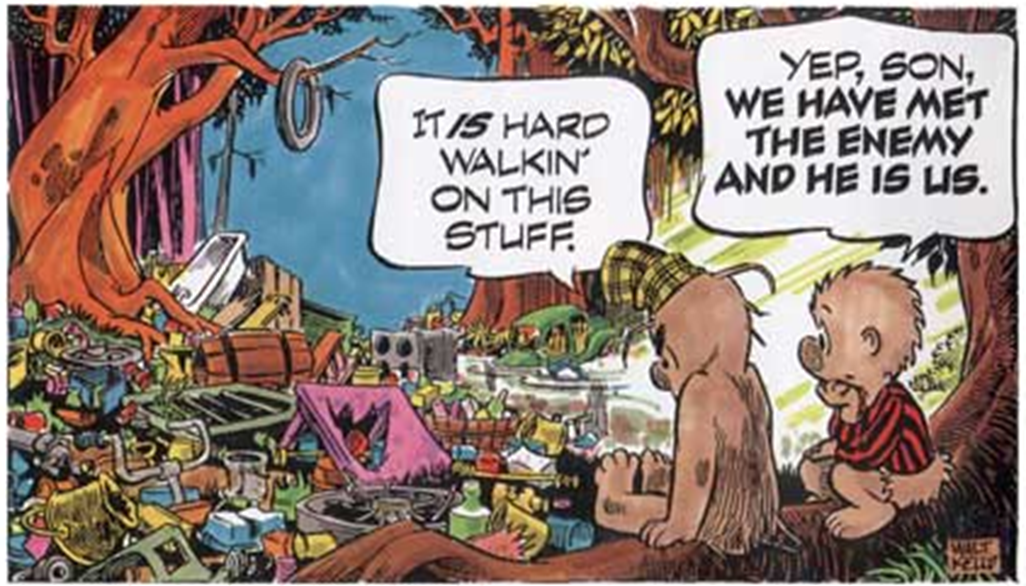

Per procedere dal sapere al saper agire nell’ottica della sostenibilità è necessario un altro passaggio: riconoscersi parte di quei sistemi. Come cittadini, consumatori, elettori siamo parte spesso inconsapevole dei processi che minano la sostenibilità dello sviluppo o aggravano i problemi citati sopra.

Questi problemi persistono non solo per nostra ignoranza o malafede, ma perché i sistemi stessi sono controintuitivi, difficili da comprendere e caratterizzati da retroazioni e ritardi. Le retroazioni (o feedback) e i ritardi nei sistemi rendono poco visibili le conseguenze delle nostre azioni su di essi e fanno emergere dinamiche o comportamenti non-lineari. Le nostre azioni in genere hanno una conseguenza desiderata e immediata, che motivano l’azione, ma anche altre conseguenze lontane nel tempo e nello spazio, quindi spesso trascurate. Tali conseguenze inattese o non viste retroagiscono sul sistema facendo emergere dinamiche indesiderabili.

Ad esempio se oggi usiamo l’auto privata per andare a scuola o al lavoro anziché i mezzi pubblici o la bici per “fare prima” (effetto immediato e desiderato), ciò renderà le strade trafficate e più pericolose per le bici e l’aria più inquinata per i pedoni, che preferiranno andare in auto (effetto secondario indesiderabile). Se si sta al sole nelle ore più calde per abbronzarsi più velocemente ci si abbronza in breve tempo (con una “bella” abbronzatura da mostrare sui social), ma contemporaneamente ci si espone a malattie della pelle nel lungo periodo. Considerare i benefici nel breve è più facile, hanno un valore percepito maggiore rispetto al considerare i rischi nel lungo periodo e spesso sono gli unici ad essere “visti”. Secondo Jay Forrester (uno dei principali autori e divulgatori della “dinamica dei sistemi”) la mente umana ha una formidabile e naturale capacità ad afferrare immagini, mappe e relazioni statiche ma è un pessimo simulatore di comportamenti o cambiamenti nel tempo.

La scuola tradizionale spesso non si spinge oltre i naturali limiti cognitivi. Le stesse discipline scientifiche spesso ci presentano “istantanee statiche”, come si può constatare ancora in molti libri di testo adottati nelle scuole, mentre i problemi del mondo sono dinamici. Il Pensiero Sistemico è l’arte di vedere sia l’albero sia la foresta, di farsi e fare domande sulle dinamiche e sulle relazioni causali, facendo sintesi anziché frammentando la realtà in parti o in settori della conoscenza disgiunti.

Il Pensiero Sistemico può essere inteso come un principio pedagogico dell’educazione alla sostenibilità: da una parte, la sostenibilità si basa su catene causali circolari (o retroazioni o feedback) che dobbiamo riconoscere per promuoverla, dall’altra, il riconoscerci parte dei sistemi su cui vorremmo agire (come cittadini, consumatori, attori economici, elettori, innovatori) apre alla possibilità di influenzarli e ci mette nella condizione di co-responsabilità.