Descrizione

26/09/2023L’Agenzia provinciale per la protezione dell’Ambiente, in collaborazione con SKOPìA e il riconoscimento di IPRASE, ha realizzato due percorsi sperimentali di formazione ed educazione ambientale orientati al Pensiero Sistemico:

- la prima sperimentazione dal nome “Think Tank per la sostenibilità ambientale” è stata lanciata durante la Settimana di Educazione alla Sostenibilità sotto l’egida della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO dal 22 al 28 novembre 2021 “La rivoluzione ecologica: il tempo è adesso, il futuro è adesso”. Questa iniziativa ha coinvolto 30 docenti delle scuole secondarie di secondo grado e 8 classi degli istituti superiori del Trentino (nel corso della primavera 2022), che hanno esplorato con la prospettiva del Pensiero Sistemico alcuni obiettivi della Strategia Provinciale di Sviluppo Sostenibile.

- La seconda sperimentazione dal titolo “Educare al futuro per affrontare le sfide ambientali in modo sostenibile. Metodologie e strumenti per una didattica innovativa” è stata realizzata nell’anno scolastico 2022/23 e ha coinvolto 48 docenti e laboratori sperimentali e circa 40 studenti (gruppo interclasse) in un unico workshop.

L’obiettivo di entrambe le sperimentazioni è stato quello di introdurre e applicare l’approccio del Pensiero Sistemico in alcuni percorsi educativi ambientali proposti da APPA rivolti a docenti e studenti per aiutarli a sviluppare competenze trasversali e una mentalità in grado di attivare risposte adeguate alla complessità dei fenomeni ambientali e sociali in rapida evoluzione.

In entrambi le esperienze il percorso di educazione ambientale orientato al pensiero sistemico si è sviluppato in 2 momenti:

- un'introduzione teorica on-line riservata ai docenti sul pensiero sistemico (6 ore, webinar)

- un laboratorio collaborativo in aula con docenti o con studenti (ognuno della durata di 3 ore).

Qui sono disponibili le presentazioni utilizzate nel corso e nella conduzione dei laboratori:

CORSO

- (slide) Laboratorio APPA - Think tank per la sostenibilità

- (slide) WEBINAR introduzione Pensiero Sistemico 1 di 2

- (slide) WEBINAR introduzione Pensiero Sistemico 2 di 2

- (slide) Laboratorio APPA - PUSH THE ICEBERG

LABORATORI

- Think Tank APPA - Scheda Approfondimento Obiettivo Acqua

- Think Tank APPA - Scheda Approfondimento Obiettivo Biodiversità

- Think Tank APPA - Scheda Approfondimento Obiettivo Mobilità

- Think Tank APPA - Scheda Approfondimento Obiettivo Riduzione emissioni

- Think Tank APPA - Scheda Approfondimento Obiettivo Economia Circolare

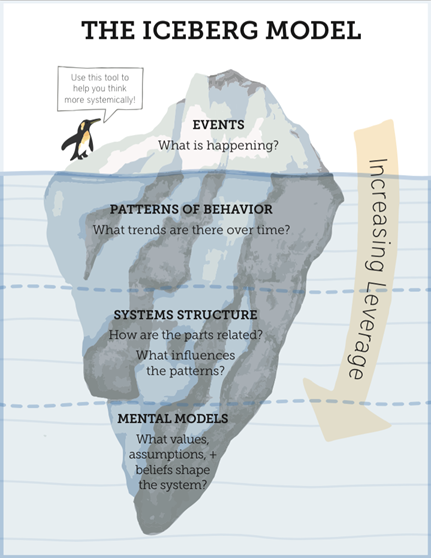

Il laboratorio collaborativo è stato basato su un tipico strumento di Pensiero Sistemico: il Modello Iceberg (sviluppato da vari autori tra cui Peter Senge, Donella Meadows, Barry Richardson). Interpretare una specifica questione secondo il modello di un iceberg aiuta a riconoscere i diversi livelli della realtà, non tutti “visibili” e a focalizzare dove porre gli sforzi per cambiarla. Per questo motivo il laboratorio è stato denominato “Push the iceberg – spingi l’iceberg”, partendo dalla premessa che la realtà è come un iceberg, di cui vediamo solo una parte (gli eventi), e come un iceberg si muove a causa delle correnti subacquee così bisogna conoscere le cause profonde (meno visibili) di una certa dinamica o situazione per comprendere come potrebbe evolvere e come “spingerla” nella direzione desiderata.

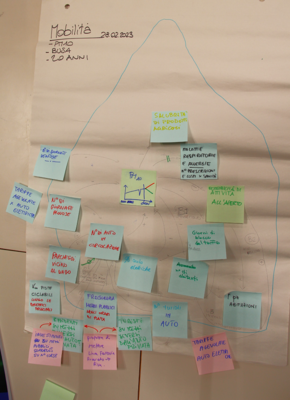

Ciascuno laboratorio è stato un esercizio di modellazione partecipativa, in cui i partecipanti hanno collaborato nell’esplicitare premesse o assunzioni riguardo una questione di interesse e nel disegnare (per approssimazioni successive) le principali relazioni causali tra gli elementi più rilevanti. Sulla base di queste relazioni causali, rese visibili in una mappa causale (o causal loop diagram) i partecipanti sono stati invitati a definire ipotetici “interventi sistemici” e a spiegarli nella loro presunta efficacia attraverso la stessa mappa causale.

Il processo di modellazione partecipativa ha seguito i seguenti passi:

- definizione della questione di (in-)sostenibilità, con specifiche cornici temporali e spaziali, e della una variabile chiave;

- identificazione delle “variabili causa", variabili che modificandosi nel tempo causano un cambiamento della variabile chiave (es. l’aumentare della variabile “A” causa un aumento/diminuzione della variabile “B”);

- identificazione delle “variabili conseguenza": variabili che sono influenzate dal cambiamento nel tempo dalla variabile chiave (ad esempio “immaginando un possibile aumento drammatico nella variabile chiave, che cosa metterà in moto questo aumento o quali altre variabili farà cambiare?”);

- identificazione dei circuiti retroattivi (feedback loop), che connettono tra loro variabili causa, variabili conseguenza e variabile chiave;

- identificazione di possibili interventi "sistemici", indirizzati a specifiche relazioni tra variabili o circuiti causali;

- riflessione sulla comprensione del sistema e ulteriori domande di ricerca (es. cosa non sappiamo, quali informazioni ci mancano, cosa dovremo iniziare a misurare).

Ciascuno laboratorio ha dato i seguenti risultati:

- una mappa causale o spiegazione causale di una certa dinamica che rappresenta il problema di sostenibilità nello specifico contesto scelto;

- ipotetiche “soluzioni sistemiche” indirizzate a specifiche strutture sistemiche (circuiti causali retroattivi o feedback loop), che possono spingere il sistema verso dinamiche desiderabili;

- nuove domande che aiutano a focalizzare meglio la questione, a mettere in discussione assunzioni o comportamenti esistenti, a esplicitare le nostre ignoranze.

Successivamente ai laboratori, questi esiti sono stati tradotti e pubblicati online sulla piattaforma KUMU, un utile strumento web che facilita la narrazione di sistemi complessi e la condivisione (nei link sotto si accede alle relative presentazioni in KUMU, che seguono i passi descritti sopra).

Cercando la massima concretezza e interesse dei partecipanti, ciascun gruppo di lavoro ha individuato in modo autonomo e originale le “variabili chiave”, utili a distinguere dinamiche desiderabili e indesiderabili, quindi funzionali a misurare l’efficacia verso la sostenibilità di possibili decisioni e azioni.

Così, sono stati esplorati aspetti diversi e precisi delle più comuni tematiche ambientali, qui riportiamo le variabili chiave esplorate nei diversi laboratori e i link ai relativi risultati condivisi in Kumu:

- Mobilità:

- Emissioni annue di particolato da traffico intorno al lago di Garda (3° A, Liceo Maffei, Riva del Garda, 2021), report in pdf, presentazione in Kumu

- Ore spese nel traffico (media annua pro capite) nell’Alto Garda (gruppo interclasse A e B, Gardascuola, Arco, 2023), presentazione in Kumu

- Consumi idrici:

- Impronta idrica del turismo (litri usati per giornata media di turista medio) nell’Alto Garda, negli ultimi 15 anni e nei prossimi (gruppo interclasse C e D, Gardascuola, Arco, 2023), presentazione in Kumu

- Biodiversità:

- Numero di specie di anfibi nelle aree umide trentine (classe 3°A - GAT, IASMA, San Michele all’Adige, 2021), report in pdf, presentazione in Kumu

- Superfici coltivate in montagna con pratiche sostenibili (classe 3°B GAT, IASMA, , San Michele all’Adige, 2021), report in pdf, presentazione in Kumu

- Rifiuti - economia circolare:

- quantità annua di plastica usata e gettati nei bidoni nel proprio istituto (gruppo docenti, IASMA, San Michele all’Adige, 2023), presentazione in Kumu

- Riduzioni emissioni:

- Emissioni per giornata media turista in Trentino (V CAPES, IASMA, San Michele all’Adige, 2021), report in pdf, presentazione in Kumu

- Km percorsi in media dai prodotti agricoli trentini (3° CSA, Buonarroti, Trento, 2021) report in pdf, presentazione in Kumu

- Energia da fonti rinnovabili:

- Percentuale di consumi energetici annui da fonti rinnovabili (gruppo docenti, IASMA, San Michele all’Adige, 2023), presentazione in Kumu

I risultati pubblicati in Kumu, emersi in meno di 3 ore di laboratorio e senza una validazione successiva, non sono da intendersi come un'esaustiva analisi di problemi complessi, ma lo spunto iniziale per un approccio orientato alle domande (inquiry-based) e all'apprendimento cooperativo (cooperative learning). Le assunzioni, approssimazioni o "inesattezze" delle mappe causali fanno parte del processo iterativo di comprensione di realtà complesse che procede "per approssimazioni successive" proprie del Pensiero Sistemico. Come si può leggere nella sezione delle presentazioni in Kumu “Intuizioni e domande di ricerca” spesso emergono nuove e più precise definizioni delle questioni di sostenibilità, diverse da quelle di partenza. Ricordando Fueller, “sbagliamo più spesso perché risolviamo il problema sbagliato”, ciò permetterà di sbagliare un po’ meno.

Foto di due mappe causali esito del laboratorio (sopra di docenti, sotto di studenti)